目次

高い防犯カメラと安いカメラの決定的な違い

「防犯カメラって、結局高いものを選んだ方がいいの?」これは多くの方が抱える疑問でしょう。防犯カメラの価格は数千円から数十万円まで幅広く、見た目の画素数だけでは判断が難しいものです。しかし、高額なプロ仕様のカメラと安価なモデルの間には、単なる画質を超えた「決定的な違い」が存在します。その違いは、万一の際に「証拠が残るか残らないか」という重大な結果に直結します。本記事では、プロの視点から、価格差を生む真の要因である耐久性、AIの性能、そして運用コストを徹底解説。あなたの予算と目的に合った、本当に価値ある一台を選ぶための基準を明確にします。

1. 価格差を生む最大の要因:「画質」と「センサー」の絶対的な差

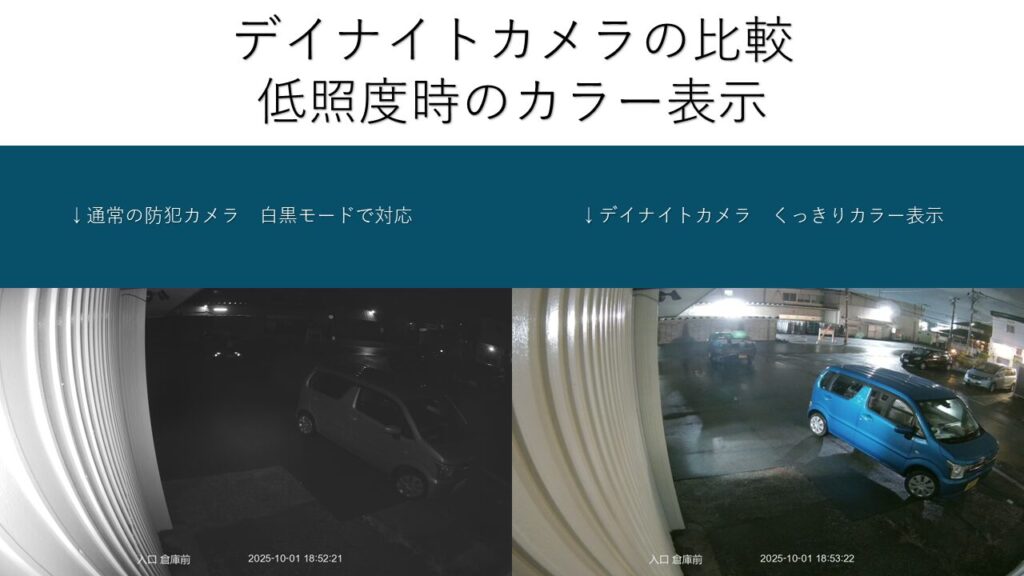

1-1. 夜間撮影能力が桁違い!「センサー感度」と「カラーナイトビジョン」

防犯カメラの価格差を最も決定づけているのが、カメラの心臓部である「イメージセンサー」の性能です。安価なカメラは昼間の明るい環境下ではそれなりに撮影できますが、犯罪が多発する夜間や薄暗い場所になると、急激に画質が低下します。高価なカメラは、より多くの光を取り込める高感度な大型センサーや、ノイズを抑制する高性能なプロセッサを搭載しています。特に「カラーナイトビジョン」は、赤外線でモノクロ撮影しかできない安価なモデルと異なり、夜間でも犯人の服装や車の色といった「色の情報」を鮮明に記録できます。この夜間の証拠能力の差こそが、高額な投資をする最大の理由の一つです。

1-2. 証拠能力に直結!「画素数」と「フレームレート」の真実

カタログスペックで同じ「500万画素」と記載されていても、高価なカメラと安価なカメラでは「証拠能力」に大きな差が出ます。高価なカメラはレンズ性能が良く、映像の隅々まで歪みやぼやけが少ない高精細な映像を安定して提供します。さらに重要なのが「フレームレート(fps)」です。安価なモデルが低フレームレート(例:10fps)でカクカクした映像しか記録できないのに対し、高価なモデルはスムーズな30fpsで記録します。この差は、犯人の迅速な動きや車のナンバープレートが「ブレずに鮮明に記録されるか」という、事件解決に直結する決定的な違いを生み出します。

2. 運用効率と安心感を左右する「AI機能」の精度

2-1. 安価なカメラの悩み!誤報が多い「動体検知」とAI検知の違い

安価なカメラが採用しているのは、映像内の「ピクセル(点)の色や明るさの変化」で動きを検知する「動体検知」が主です。これだと、風で揺れる枝葉、降る雨、虫の動きなど、あらゆる変化に反応し、大量の誤報を発生させます。結果として、本当に確認すべきアラートが埋もれてしまい、ユーザーは通知を無視するようになります。一方、高価なカメラはディープラーニングAIを搭載しており、「人」「車」「動物」などを正確に識別できます。このAIの精度の差が、誤報を極限まで減らし、ユーザーが本当に警戒すべき状況にのみ集中できるという、運用効率と安心感の決定的な違いを生み出すのです。

2-2. 犯罪を未然に防ぐ!高価なカメラにしかない「高度な行動分析」

高価なカメラのAIは、単なる識別を超えた「行動分析」や「異常検知」といった高度な機能を備えています。例えば、「設定した立ち入り禁止エリアへの侵入」だけでなく、「特定のエリアを不審者が長時間徘徊している」「放置された不審物がある」といった、犯罪につながる可能性のある異常なパターンを自動で検知・通知できます。これは、事件発生後の証拠記録ではなく、事件を未然に防ぐという、一段上のセキュリティレベルを提供します。安価なカメラが「録画機」であるのに対し、高価なカメラは「賢いセキュリティ・オペレーター」として機能するというのが、最も大きな価値の違いです。

3. 長期的なコストを左右する「ハードウェアの耐久性」

3-1. 故障率に直結!屋外設置で必須の「IP規格」と「動作温度範囲」

屋外に設置する防犯カメラにとって、価格は「寿命」に直結します。安価なモデルは筐体がプラスチック製で防水・防塵性能が低く、数年で雨水の浸入やサビ、熱による劣化で故障するリスクが高いです。高価なカメラは、国際規格のIP規格(防水防塵)でIP66以上の堅牢な金属筐体を採用しています。また、日本の厳しい夏(高温)や冬(寒冷地)に対応できる動作温度範囲が広く設計されています。初期費用は高くても、故障による交換費用や再設置費用、そしてカメラが停止していた間のセキュリティリスクを考えれば、耐久性への投資こそが最も賢明な選択と言えます。

3-2. 故意の破壊に備える「IK規格」(耐衝撃性)の重要性

犯罪者が防犯カメラの存在に気づいた場合、真っ先に破壊しようと試みることがあります。この**「破壊行為」に対する強さが、高価なカメラのもう一つの重要な要素です。高価なモデルは、国際規格のIK規格(耐衝撃性)でIK10(バンダルプルーフ)などの高いレベルを満たしています。これは、ハンマーで叩いたり、石をぶつけたりといった強い衝撃にも耐え、映像を途切れさせない設計であることを示します。安価なプラスチック筐体では一撃で機能停止する可能性があるのに対し、高価なカメラは証拠が破壊されるリスクを最小限に抑えるための物理的な防御力を備えているのです。

4. 設置・運用後のコストと手間を削減する技術

4-1. 導入後の負担を軽減する「PoE給電」と「クラウド連携」の利便性

高価なカメラシステムは、設置後の「使いやすさ」にも大きく貢献します。プロ仕様で主流のPoE(Power over Ethernet)給電対応モデルなら、カメラの電源とデータ通信をLANケーブル一本で済ませられるため、配線工事の手間とコストを大幅に削減できます。また、高価なカメラはセキュリティ性の高いクラウド連携機能を標準搭載していることが多く、いつでもどこでもスマートフォンから映像を簡単かつ安全に確認できます。安価なモデルは電源工事が別途必要だったり、アプリの使い勝手やセキュリティに懸念があったりするため、この利便性と統合性の差が、日々の運用負担を大きく左右します。

4-2. データを守るための「冗長化」と「遠隔メンテナンス」の信頼性

防犯カメラの信頼性とは、「最も必要な瞬間に映像が残っていること」です。高価なシステムは、NVR(録画機)とカメラ本体のSDカードの両方に記録する「冗長化」機能を備え、NVRが故障したりネットワークが切断されたりしても、映像が失われるリスクを極限まで下げます。さらに、システムに異常があった場合、設置業者が現場に行かずにネットワーク経由で再起動や設定変更ができる「遠隔メンテナンス」機能があります。これにより、システム停止によるダウンタイムを最小限に抑え、安価なカメラで発生しがちな「現地出動費用」という隠れたコストを削減できるのです。

5. 総合評価:あなたの目的に合ったカメラの選び方

5-1. 安価なカメラが適しているケースと、高価なカメラを選ぶべき境界線

安価なカメラ(数千円~1万円台)は、「手軽に監視していることをアピールしたい」「短期間だけ使いたい」「室内で子供やペットの見守りだけに使いたい」といった、比較的リスクの低い用途には適しています。しかし、「敷地内への侵入対策」「車上荒らし対策」「事業所での証拠記録」など、確実な証拠が必要で、故障による損失が大きい場合は、間違いなく高価なカメラ(3万円以上、システムとして数十万円)を選ぶべきです。「万一の際に後悔しないか」という視点が、価格帯を選ぶ際の最も重要な境界線となります。

5-2. ライフサイクルコストで考える「最も賢い」防犯投資術

防犯カメラの真のコストは、初期費用だけでなく、「設置後にかかる総費用(ライフサイクルコスト)」で判断すべきです。安価なカメラは、前述の通り、低い耐久性からくる交換費用(カメラ本体+再設置工事費)や、誤報対応にかかる人件費、そして最も重要な「証拠が残らなかった場合の損害」という大きなリスクを抱えています。一方、高価なカメラは初期費用こそ高いですが、長い耐用年数、低い故障率、高精度なAIによる運用効率の向上により、長期的に見ると安価なカメラを何度も買い替えるよりも総コストが安くなるケースが多々あります。確実な安全を買うための「投資」として捉えることが、最も賢い防犯カメラの選び方です。

大型店舗や複数エリアのカメラ設置、遠隔管理システムに関するご相談は、株式会社フィルイストにお任せください。